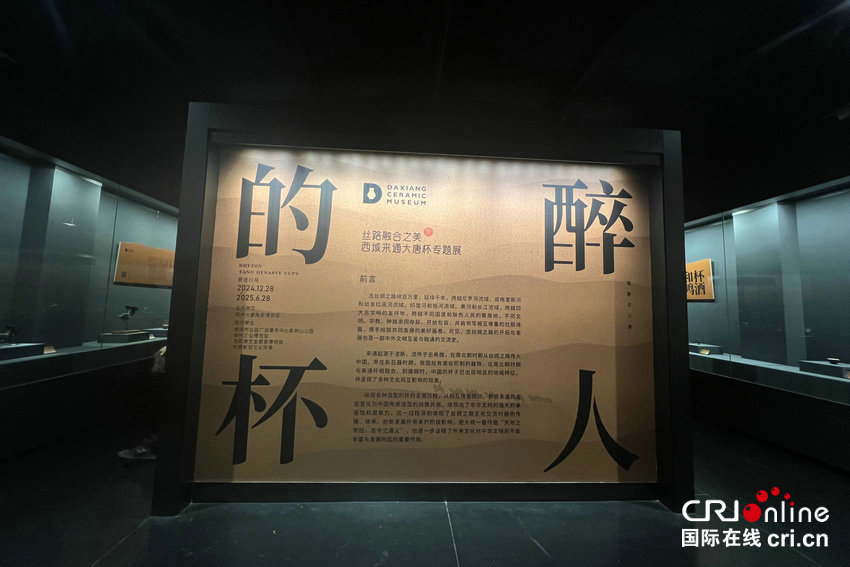

- 郑州大象陶瓷博物馆展览上新 中外器物讲述丝路融合之美

“丝路融合之美——西域来通大唐杯专题展”开展 摄影 仝瑞勤

国际在线河南消息(记者 仝瑞勤):12月28日,“丝路融合之美——西域来通大唐杯专题展”在郑州大象陶瓷博物馆开展。来自西域的来通与中国的“三彩鱼形花口杯”“三彩海螺形杯”“三彩雁形杯”等唐代杯子,跨越万水千山、穿越数千年光阴“相遇”,并集中亮相。

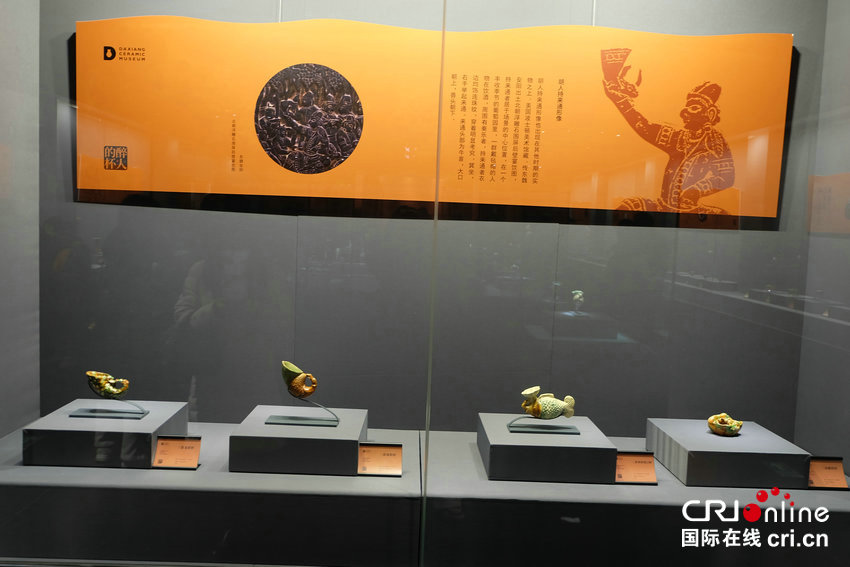

来自西域的来通与唐代杯子集中亮相 摄影 仝瑞勤

瓷器,作为中华传统文化的符号,在中外文化交流史上,构筑起了跨越山海的桥梁。此次展览精选希腊、罗马、意大利、罗马、阿富汗等国外来通及唐代的杯子近百件,包括金、银、铜、陶、瓷、玻璃等多种材质,兽形、靴形、角形、鱼鸟形等造型各异,罗马帝国时期的人形持来通“守护神拉尔像”更是充满异域风情,为观众展现精美绝伦的来通和中西融合、大气磅礴的唐代杯子。

据了解,“来通”一词来源于希腊,在希腊语中意有流出、联通之意。来通本质上是一种角状杯,多为山羊、牛、马、鹿等草原动物的头部造型。液体从上端进,从下端动物细小的口中流出,部分还在出口处有管状的注子。

羊首形来通 摄影 仝瑞勤

早在春秋时期,中国就出现了耳杯(又名羽觞、耳桮)。到战国至初唐,耳杯大量出现,是这一时期流行的饮酒器。北朝时期则开始流行使用深腹杯。这两类杯子成为中国传统的杯子造型。及至隋唐,来通、莲花杯、高足杯等各类源自西方的杯子造型纷纷传入,被大唐以海纳百川的胸怀所吸收,唐代的杯子也呈现百花齐放的绚丽景象。

“来通自出现以后,在整个东欧、西亚、中亚风行,其材质由陶质发展为金银质、铜质、玛瑙、玻璃等。其制作也愈加精巧,艺术性也越来越高。”郑州大象陶瓷博物馆馆长何飞介绍,随着波斯文明的广泛影响,西物东渐,来通这种器物在南北朝时期开始通过丝绸之路传入中国。

兽首形来通 摄影 仝瑞勤

“但我们需要清楚的是,早在新石器时期,我国就有类似形制的器物,在南北朝时期与西域来通相融合。到隋唐时,中国的杯子已出现明显的地域特征,并呈现了多种工艺技术相互影响的现象。”何飞说,来通器型的中国化过程,也深刻体现了丝绸之路文化交流对器物传播、继承、创新发展所带来的积极影响。

绿釉环柄杯 摄影 仝瑞勤

“丝路融合之美——西域来通大唐杯专题展”展览时间为2024年12月28日至2025年6月28日,展出近百件唐杯和来通相关藏品,品种丰富、地域广泛、展品精美,具有很强的学术性、观赏性、艺术性。作为国家二级博物馆,郑州大象陶瓷博物馆举办此次专题展览,旨在向公众展示不同时代、不同地域、不同造型、不同材质“杯子”的风采,阐述其蕴含的文化含义、时代特点,让观众深刻体会中华文化的博大精深。

展品展出现场 摄影 仝瑞勤

观众在郑州大象陶瓷博物馆参观拍照 摄影 仝瑞勤

鎏金马形来通 摄影 仝瑞勤

三彩吸管杯 摄影 仝瑞勤

三彩雁形杯 摄影 仝瑞勤

鸮形来通 摄影 仝瑞勤

三彩钟形杯 摄影 仝瑞勤

观众在展会现场拍照留念 摄影 仝瑞勤

三彩鹦鹉形杯 摄影 仝瑞勤